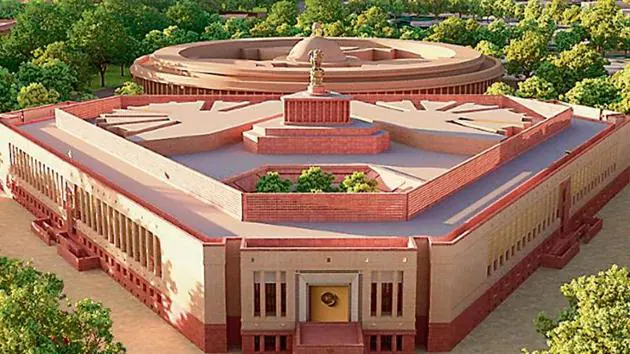

विधायिका क्या है, कैसे करती है काम

विधायिका

विधायिका भारतीय शासन तंत्र का वो महत्वपूर्ण अंग जो शासन व्यवस्था के संचालन में भागीदार होता है।

नीतियों के निर्धारण में विधायिका की अहम भूमिका होती है। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है।

यह राष्ट्रपति और दो सदनों, जो राज्य परिषद (राज्य सभा) और जनता का सदन (लोक सभा) कहलाते हैं, से बनती है।

इसके अलावा राज्यों की भी अपनी विधायिका होती है, जो विधानसभा और विधान परिषद के नाम से जानी जाती है।

प्रत्येक सदन को इसके पिछली बैठक के बाद छह माह के अंदर बैठना होता है। कुछ मामलों में दो सदनों की संयुक्त बैठक की जा सकती है।

एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में, विधायी अर्थ यह है कि यह प्रमुख क्षेत्र के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है जिसमें सभी राज्य व्यवस्था की प्रतिस्पर्धी ताकतों को संगठित बातचीत के लिए एक साथ लाया जाता है।

यदि समुदाय की सामूहिक चेतना को सुना जाना है और लोकतांत्रिक तरीके से उस पर जोर दिया जाना है, तो यह केवल लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा एक मंच के विधानमंडल में ही किया जा सकता है।

गरीबों, उत्पीड़ितों और रक्षाहीनों के हितों की हिमायत करने और उनकी रक्षा करने का अधिकार किसे है?

यह भूलना आसान है कि विधायकों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां उन्हें स्वतंत्र रूप से और बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति देती हैं।

जन प्रतिनिधि, जिनके पास आम आदमी की ओर से स्थायी जानकारी होती है, समुदाय के समग्र हित के गारंटर के रूप में कार्य करते हैं।

विधायी शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जो कानून बना सकता है। वाक्यांश “विधानमंडल” उस स्थान को संदर्भित करता है जहां कानून बनाए जाते हैं।

व्युत्पत्ति के अनुसार, “विधानमंडल” का तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ कानून बनाये जाते हैं। ‘संसद’ विधानमंडल के पर्याय के रूप में प्रयुक्त एक और वाक्यांश है।

यह वाक्यांश फ्रांसीसी शब्द “पार्ली” से आया है, जिसका अर्थ है “बातचीत करना,” “चर्चा करना,” या “विचार करना।”

इस अर्थ में, हम यह तर्क दे सकते हैं कि ‘संसद’ उस स्थान को संदर्भित करता है जहां विचार-विमर्श होता है।

दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर, कह सकते हैं कि विधायिका, या संसद, सरकार की वह शाखा है जो विचार-विमर्श के माध्यम से कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है।

विधायिका का अर्थः

विधायिका सरकार की वह शाखा है, जो देश का कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह राज्य की इच्छा तैयार करने और उसे कानूनी अधिकार और बल प्रदान करने की प्रभारी एजेंसी है।

सीधे शब्दों में कहें तो विधायिका सरकार की वह शाखा है जो कानून बनाती है। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में विधायी अर्थ की एक अनूठी और महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

यह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा है, जो राष्ट्रीय जनमत और शक्ति को प्रतिबिंबित करती है।

विधानमंडल के कार्यः

विधायिका या विधान सभा के कार्य:

कानून बनाना या कानून स्थापित करना

विधायिका की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कानून बनाना या कानून स्थापित करना है।

प्राचीन काल में कानून या तो रीति-रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों से बनाए जाते थे या शासकों द्वारा उनकी आज्ञाओं के रूप में जारी किए जाते थे।

हालाँकि, आज के लोकतांत्रिक समाज में विधायिका कानून का प्राथमिक स्रोत है। विधायिका राज्य की इच्छा को कानून में परिवर्तित करती है और उन्हें कानूनी दर्जा देती है।

विचार-विमर्श भी करती है विधायिकाः

एक आधुनिक विधायिका का महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय महत्व के विषयों, सार्वजनिक मुद्दों, चुनौतियों और आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करना है।

विधायिका इस फ़ंक्शन का उपयोग विभिन्न समस्याओं पर लोकप्रिय राय को प्रतिबिंबित करने के लिए करती है। विधायिका में होने वाली बहसों से लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं।

राष्ट्रीय खजाने का संरक्षणः

राज्य विधायिका राष्ट्रीय खजाने का रक्षक है। यह एक सार्वभौमिक नियम है।

यह देश के वित्त का प्रभारी है और अपना पर्स रखता है। विधायिका की मंजूरी के बिना कार्यपालिका धन जुटा या खर्च नहीं कर सकती।

कार्यकारिणी को अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार करना होगा और इसे हर साल विधायिका द्वारा अनुमोदित करना होगा।

कार्यकारी को बजट में पिछले वर्ष की वास्तविक आय और व्यय और आने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित आय और व्यय का हिसाब देना चाहिए।

विधायिका के चुनावी संबंधः

चुनावी कार्य आम तौर पर विधायिका द्वारा किए जाते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।

निर्वाचक मंडल, जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, सभी निर्वाचित सांसदों और विधायकों से बना होता है।

संघीय परिषद (कार्यकारी) और संघीय न्यायाधिकरण के सदस्यों को स्विस संघीय विधानमंडल (न्यायपालिका) द्वारा चुना जाता है।

विधायिका के प्रकारः

किसी राज्य में विधायी अर्थ को विधायिका कहा जाता है। यह सरकार का पहला अंग है। इसके पास कानून बनाने और बदलने तथा सरकार के प्रशासन की देखरेख करने का अधिकार है।

विधायिका दो प्रकार की होती है: एकसदनीय और द्विसदनीय। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। इसे लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाना जाता है।

एक सदनीय विधायिकाः

विधायिका के कार्य जैसे बजट पारित करना, कानून बनाना, प्रशासन की देखरेख करना और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए केवल एक संसदीय या विधायी कक्ष होने की प्रथा को एकसदनीय विधायिका कहा जाता है।

वैश्विक स्तर पर अधिकांश देशों, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ईरान, हंगरी, चीन और श्रीलंका में एक सदनीय विधायिका है।

इस प्रकार की विधायिका को सबसे अधिक उत्पादक माना जाता है, क्योंकि विधायी प्रक्रिया सीधी होती है और इसमें गतिरोध या ग्रिडलॉक कम होते हैं।

इसके अलावा, एक सदन वाली सरकार को कम संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसे कम सांसदों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे सरकार को धन और समय की बचत होती है।

द्विसदनीय विधायिकाः

किसी देश की कानून बनाने वाली संस्था जिसमें कानून बनाने, बजट पारित करने आदि जैसी विधायी जिम्मेदारियों को निष्पादित करने के लिए दो अलग-अलग सदन, विधानसभाएं या कक्ष होते हैं।

इसे द्विसदनीय विधायिका के रूप में जाना जाता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य देश में जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करना है।

भारत, कनाडा, जापान, स्पेन, इटली और यूनाइटेड किंगडम उन देशों में से हैं जिन्होंने द्विसदनीय विधायिका को अपनाया है।

दोनों सदनों के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक देश की अपनी प्रणाली होती है। इन कक्षों या सदनों की सीटों की संख्या, शक्तियां, मतदान के तरीके और अन्य विशेषताएं अलग-अलग होती हैं।

राज्य सभाः

भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्य सभा में 250 सदस्य होंगे

उनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद होंगे, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो, और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधि होंगे।

लोकसभाः

लोक सभा जनता के प्रतिनिधियों की सभा है जिनका चुनाव वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्युक्ष चुनाव के द्वारा होता है।

संविधान द्वारा परिकल्पित सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है (530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, 20 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और अधिक से अधिक एग्लों इंडियन समुदाय के दो सदस्यं राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जा सकते हैं, यदि उसके विचार से उस समुदाय का सदन में पर्याप्त नेतृत्व नहीं है)।

लोक सभा के कुल चयनात्मक सदस्यों की संख्या का राज्यों के बीच इस तरह वितरण किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्यां और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात जहां तक व्यावहारिक हो सभी राज्यों के लिए बराबर होता है।

वर्तमान में लोक सभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से राज्यों से चुने गए हैं और 13 संघ राज्य क्षेत्रों से, जबकि दो का नामजद ऐंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

संविधान का 84वां संसदीय अधिनियम का अनुपालन करते हुए 1971 की जनगणना के आधार पर लोक सभा में विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई मौजूदा सीटों की कुल संख्या जब तक वर्ष 2026 में बाद पहली जनगणना न की जाती है, तब तक अपरिवर्तित रहेगी।

संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्य सभा में चुने जाने के लिए उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष और लोक सभा के मामले में कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अतिरिक्त योग्यताएं कानून द्वारा संसद निर्धारित करता है।

इसे भी पढ़ें