भारतीय राजनीति में महिलाएं

भारतीय राजनीति में महिलाओं के बढ़ते कदम

भारतीय राजनीति में महिलाएं आज भी हाशिये पर ही हैं। राजनीतिक में वे अपनी पहचान के लिए जूझ रही हैं।

उनके लिए राजनीति का क्षेत्र आज भी निषिद्ध समझा जाता रहा है। किसी भी महिला का नाम राजनीति से जुड़ते ही लोगों की धारणाएं उसके प्रति बदल जाती हैं।

कहने का तात्पर्य है कि आज भी भारतीय समाज महिलाओं के राजनीति में प्रवेश अच्छा नहीं मानता।

यही कारण है कि राजनीति में महिलाएं अब तक उपेक्षित हैं। हालांकि वंशवाद की राजनीति को जितना भी दोष दें, पर इससे महिला के राजनीति में प्रवेश आसान हुआ है।

भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। उनके बाद प्रियंका गांधी, सुप्रिया शुले, मीसा भारती और ऐसे कई उदाहरण हैं।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की यात्रा लंबी और जटिल रही है, जिसमें प्रगति और असफलताएं दोनों शामिल हैं।

ऐतिहासिक रूप से, भारत में महिलाओं को राजनीति में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है और उन्हें राजनीतिक भागीदारी में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

इसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण, भेदभाव और संसाधनों तक पहुंच की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

हालाँकि, हाल के वर्षों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के महत्व की मान्यता बढ़ रही है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। अब तो महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण की घोषणा कर दी गई है।

1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन हुआ, जिसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया।

इससे स्थानीय स्तर पर शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि महिलाओं की आवाज़ सुनी जाए और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के प्रावधान भी शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप अधिक महिलाएं सरकार के उच्च स्तरों पर चुनी गईं।

इसके अलावा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आंदोलन भी होते रहे हैं।

कई जमीनी स्तर के संगठन महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए काम कर रहे हैं।

कई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि हाल ही में भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में कई महिलाओं के चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति में कई महिला नेताओं के उदय से राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

भारतीय चुनाव आयोग ने भी चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे महिलाओं को मतदान के लिए पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना और मतदान अधिकारियों के रूप में चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना।

अब तो महिलाओं के लिए पिंक बूथ भी बनाये जा रहे हैं। इन सकारात्मक विकासों के बावजूद, भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पुरुषों के बराबर स्तर तक पहुंचने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

महिलाओं के संवैधानिक अधिकारः

जब भी हम राजनीति में महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों को जानना जरूर हो जाता है।

महिलाओं को अभी भी राजनीतिक भागीदारी में भेदभाव, हिंसा और संसाधनों तक पहुंच की कमी जैसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा इन कानूनों और पहलों का कार्यान्वयन अक्सर अपर्याप्त होता है और सामाजिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह महिलाओं को राजनीति और नेतृत्व की भूमिकाओं में प्रवेश करने से हतोत्साहित करते रहते हैं।

कुल मिलाकर, भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की यात्रा धीमी लेकिन स्थिर रही है, जिसमें प्रगति और असफलताएं दोनों शामिल हैं।

हालाँकि, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के बढ़ते प्रयासों और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के महत्व की बढ़ती मान्यता के साथ, उम्मीद है कि यह यात्रा भारत में अधिक समावेशी और प्रतिनिधि राजनीतिक परिदृश्य को जन्म देगी।

महिलाओं के अधिकारः

समानता का अधिकार:

संविधान गारंटी देता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार हैं, और लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।

इसका मतलब यह है कि महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार है, और वे पुरुषों के समान शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के स्वामित्व के समान अवसरों की हकदार हैं।

शिक्षा का अधिकार:

महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है और राज्य को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रयास करने का निर्देश दिया गया है।

वोट देने का अधिकार:

महिलाओं को वोट देने और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, और वे सरकार में प्रतिनिधित्व पाने की हकदार हैं।

संपत्ति का अधिकार:

महिलाओं को संपत्ति का स्वामित्व और विरासत का अधिकार है, और भेदभावपूर्ण विरासत कानूनों के खिलाफ संरक्षित किया गया है।

काम का अधिकार:

महिलाओं को काम करने और अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है, और वे पुरुषों के समान वेतन और कामकाजी परिस्थितियों की हकदार हैं।

घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार:

भारतीय कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है, और सरकार को महिलाओं को ऐसी हिंसा से बचाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार:

महिलाओं को अदालतों के माध्यम से अपने अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए उपचार मांगने का अधिकार है, और वे किसी भी भेदभावपूर्ण कानून या प्रथाओं को चुनौती दे सकती हैं।

संविधान में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है और अनुच्छेद 15(4) ) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है

मातृत्व राहत का अधिकार:

1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत महिलाएं मातृत्व राहत की हकदार हैं।

सम्मान के साथ जीने का अधिकार:

संविधान महिलाओं सहित सभी नागरिकों को सम्मान के साथ जीने और शोषण से मुक्ति के अधिकार की गारंटी देता है।

महिलाओं के लिए चुनावी कानूनः

भारत में कई चुनावी कानून हैं, जिनका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और सरकार में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण:

73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है।

इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की घोषणा की है।

इन आरक्षणों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं की आवाज़ सुनी जाए और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखा जाए।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:

इस अधिनियम में चुनावों के निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं, और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित प्रावधान भी हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

महिला आरक्षण विधेयक:

इस विधेयक को हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा से पारित कराया है। हालांकि यह काफी पहले से प्रस्तावित था।

यह महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में सभी सीटों में से एक-तिहाई सीटें आरक्षित करेगा।

इसका उद्देश्य सरकार के उच्चतम स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

भेदभाव का निषेध अधिनियमः

धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अधिनियम, 1955 का उद्देश्य चुनाव के दौरान महिला उम्मीदवारों के खिलाफ भेदभाव को रोकना है।

चुनाव आयोग की पहलः

भारतीय चुनाव आयोग ने भी चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे महिलाओं को मतदान के लिए पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना और मतदान अधिकारियों के रूप में चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना।

हालांकि इन कानूनों और पहलों ने भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में प्रगति की है, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान किया जाना बाकी है।

इन कानूनों का कार्यान्वयन अक्सर अपर्याप्त होता है, और महिलाओं को अभी भी राजनीतिक भागीदारी में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा, अकेले कानून उन सामाजिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को संबोधित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं जो महिलाओं को राजनीति और नेतृत्व की भूमिकाओं में प्रवेश करने से हतोत्साहित करते हैं।

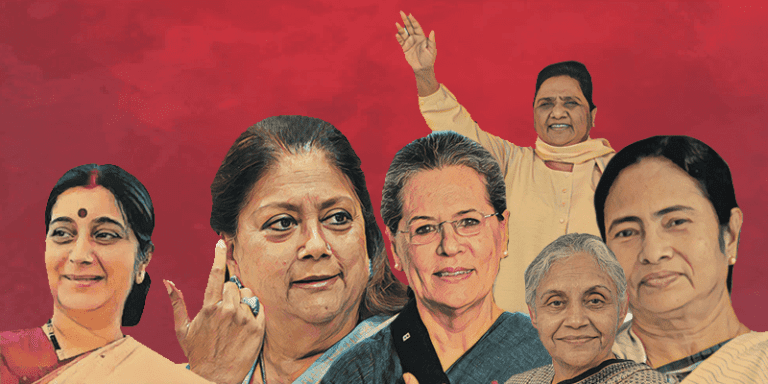

राजनीतिक पटल पर छायी ये महिलाएः

ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की शून्यता है या रही है। तमाम अवरोधों के बावजूद भारतीय राजनीति में कई महिलाएं काफी ऊपर तक पहुंची हैं।

इंदिरा गांधी तो देश की प्रधानमंत्री तक रहीं। मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी एक आदिवासी महिला हैं। वह झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं।

उनके अलावा प्रतिभा पाटिल भी भारत की राष्ट्रपति रही हैं। यदि भारतीय राजनीति में कुछ शक्तिशाली महिलाओं की बात करें, तो कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रमुख हैं।

इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. सुषमा स्वराज, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वर्तमान राजनीति में अच्छा खासा दबदबा है।

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्व. शीला दीक्षित भी काफी शक्तिशाली राजनीतिज्ञ मानी जाती रही हैं।

लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन भी ताकतवार महिलाओं में एक रहीं। दक्षिण में तमिलानाडू की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को कौन भूल सकता है, जिनके इशारे पर एक समय में पूरे दक्षिण भारत की राजनीतिक केंद्रित हो गई थी।

इसके अलाला वसुंधरा राजे सिधिया, महबूबा मुफ्ती और राबड़ी देवी भी अलग-अलग समय में क्रमशः राजस्थान, जम्मू कश्मीर और बिहार की मुख्यमंत्री रहीं हैं।

आज के दौर में झारखंड में कल्पना सोरेन, दिल्ली में सुनीता केजरीवाल समेत कई ऐसी महिला नेत्रियां हैं, जो राजनीति में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।

इसे भी पढ़ें